広告

2025年4月より育休手当が手厚くなります。

育休手当が産休前給料の手取りと同等額(10割)になると聞いて、「ぜひとも10割にしたい!」こう思ったのではないでしょうか。

しかし制度の詳細や前提条件がわからず、「育休の取得タイミング」に悩んでいませんか?

実は育休の取得タイミングは、要点をおさえればそれほど難しくありません。

本記事では、難しく感じる内容も「図解」であらわしているため、理解のスピードも上がるでしょう。

上手くやり繰りすれば、10万円〜20万円の差がつくこともあるため、制度の概要を覚えて、賢く育休を取得してくださいね。

- この記事でわかること

- ✓2025年4月からの制度改正のポイント

✓産休前給与の手取りの10割もらうための条件

✓賢い産後パパ育休の取り方

✓手取りの10割になった場合のシミュレーション

結論から言うと、夫婦で14日間以上の育休を取ることで通常の育休手当に「出生後休業支援給付金」が上乗せされ、最大28日間、産休前給与の手取りの10割相当がもらえるようになります。

注意点も含めて、本文でご確認ください。

育休手当(育児休業給付金)の基本ルール

2025年4月から新設される「出生後休業支援給付金」を受け取るには、育休手当の支給対象であることが条件です。

育休手当の支給条件

- 雇用保険に加入していること

- 育休開始日前の2年間に11日以上働いた月数が12ヶ月以上あること

- 育休中の各月で、就業している日数が最大10日または80時間以下であること

- 育休中は1ヶ月に80%以上の賃金が支払われていないこと

- (有期雇用の場合)子どもが1歳6ヶ月までに契約期間が満了し、契約が更新されないことが明らかでないこと

※育休手当の受給資格について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

育休手当の支給期間

産休終了後から原則1歳の誕生日の前々日まで支給されます。

ただし以下のケースだと延長できます。

- 支給を延長できるケース

- ✓父母が一緒に育休を取る場合は1歳2ヶ月まで(パパママ育休プラス)

✓保育園に入れないなどの特別な事情がある場合は最大2歳まで

育休手当の支給金額

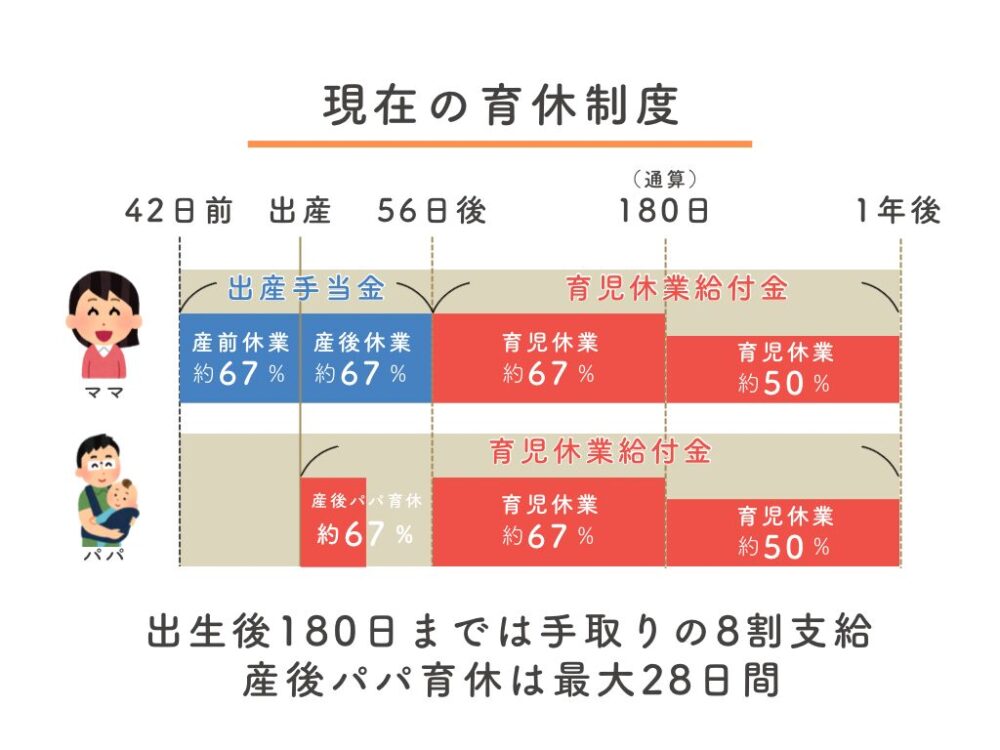

育休手当の基本的な仕組みは以下です。

- 支給額は通算180日までは休業前賃金の67%、それ以降は50%(上限・下限あり)

- 2ヶ月に1度まとめて支給される

- 支給期間中の社会保険料・所得税は免除となる

※上限・下限金額の詳細は厚生労働省HPにてご確認ください。

※計算方法の詳細と育休手当をさらにアップさせるコツは、こちらの記事をご覧ください。

育休手当が産休前給料(手取り)の10割相当になる仕組みは「出生後休業支援給付金」

上述したとおり、育児休業給付金は育休開始から180日間は休業前賃金の67%、181日目からは50%が支給されます。

さらに社会保険料と所得税が免除になるため、休業前賃金の67%と言っても180日間は実質手取りの8割相当が受給できる状態でした。

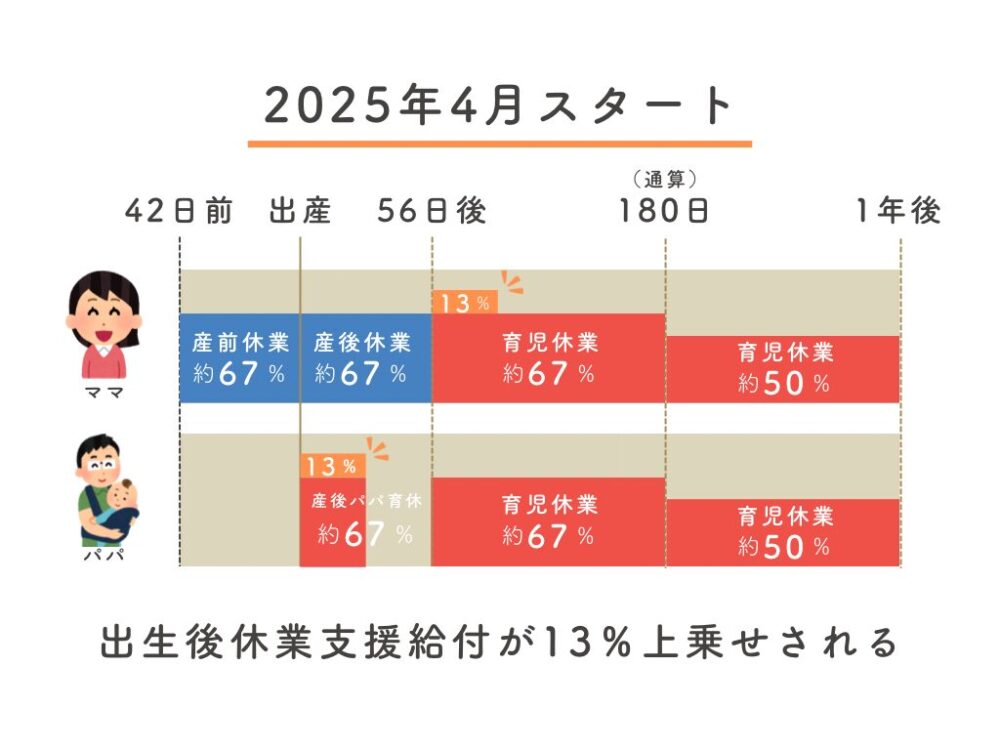

そこに2025年4月より「出生後休業支援給付金」が創設されます。

「出生後休業支援給付金」が加わることで、育休手当(育児休業給付金)に13%上乗せされ、賃金額面の80%の給付金を受給できます。(最大28日間)

社会保険料や所得税が免除されるため、手取りベースで10割相当の給付金を受給できるという仕組みです。

出生後休業支援給付金をもらうために覚えておきたいこと

「出生後休業支援給付金」は「共働き・共育て」の推進のため、育児休業中の収入減をカバーする目的で創設されました。

夫婦そろっての(特に男性の)育休取得を促すねらいがあります。

夫婦で14日以上の育休取得が条件

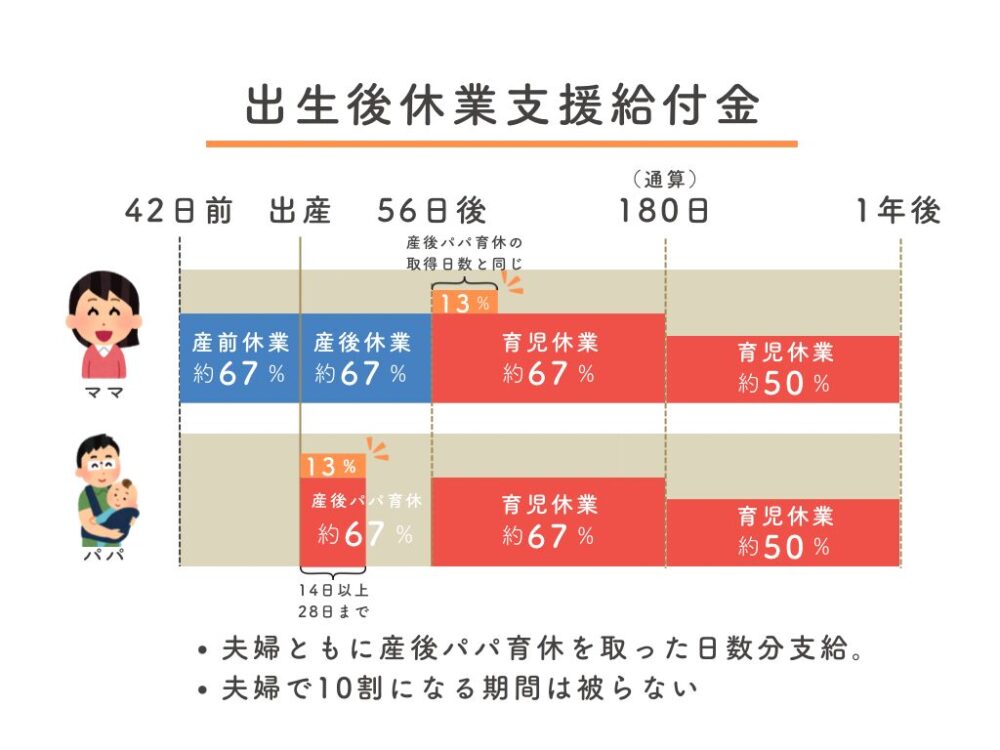

出生後休業支援給付の対象となるには、子の出生直後の一定期間内に、夫婦がともに14日以上の育休を取得する必要があります。

- 出生後休業支援給付金の受給の条件

- 男性=子の出生後56日以内に14日以上の育休を取得

女性=産後休業後56日以内に14日以上の育休を取得

例外として配偶者が自営業や専業主婦、ひとり親の場合は、配偶者の育休取得がなくても給付の対象となります。

もらえる期間は最大28日間

出生後休業支援給付金が給付される期間は最大28日間です。

注意点は、給付期間は夫婦ともにパパが育休を取った日数のみ。

例えば産後パパ育休を15日間だけ取った場合、ママの手取りが10割になるのも15日間分のみです。

月収が46万円を超える方は支給額上限に注意

育休手当の支給額には、以下のような上限があります。

- 180日までは315,369円/月

- 181日以降は235,350円/月

180日までの場合、月収にすると約46万円が上限です。

この上限を超える場合は、手取りの10割をもらうことはできません。

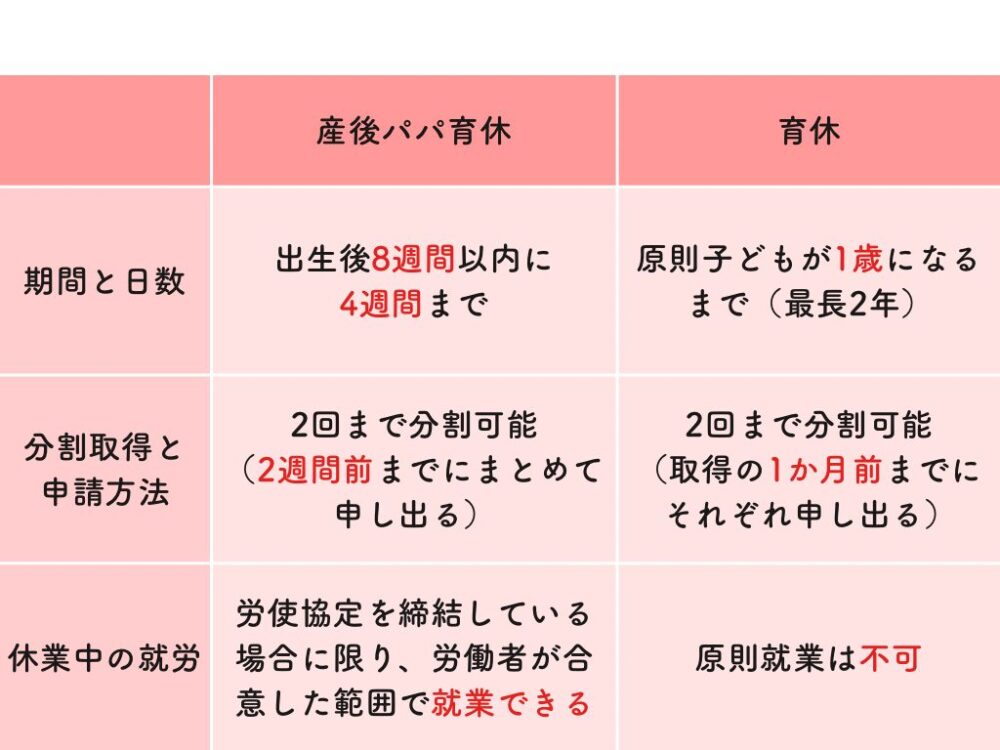

産後パパ育休と育休の違い

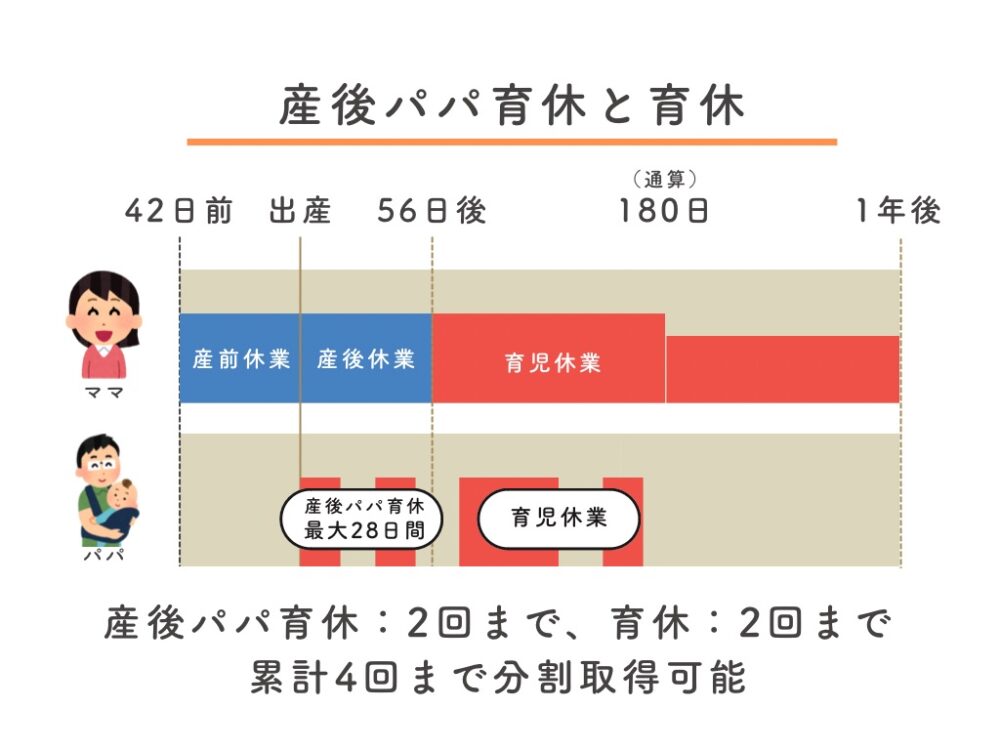

「産後パパ育休」とは、子の出生後56日以内に合計28日間を限度として育児休業を取得できる制度で、育児休業とは別に取得できるものです。

育休・産後パパ育休どちらも2回までは分割取得が可能なため、併用すれば累計4回まで分割して取得することができます。

そんなに分割する必要がない人(1歳までガッツリ育休を取得する予定のパパなど)、何度も申請したくない人は最初から育休を取得してもOKです。

産後パパ育休は休業中に就労できる

産後パパ育休の場合は、条件を満たせば休業期間中も就業でき、賃金額によっては育休手当と併用して受け取ることもできます。

ただし、産後パパ育休中に就労した日数は産後パパ育休の取得日数には含まれないので注意してください。

産後パパ育休は2週間前までに申請すればOK

通常の育休は1ヶ月前の申請が必要ですが、産後パパ育休は2週間前までに申請すればOK。

出産予定日に合わせて申請しましょう。

出産日がズレた場合は、以下のように開始日の繰り上げ・繰り下げが可能です。

- 予定日より早く生まれた場合→出産日から、出産予定日の8週間後まで

- 予定日より遅く生まれた場合→出産日から8週間後まで

ただし、予定日よりズレた場合でも1週間前に申請が必要。

つまり、出産予定日より早く産まれた場合は、出産の1週間後からしか産後パパ育休を取得できないということです。

さらに、取得開始日を決める権限は事業主にあります。

予定日とズレた場合、有休を使うのか、いつから休みにするのか、あらかじめ会社と相談しておきましょう。

分割取得も事前に申請が必要

産後パパ育休は、2回に分割して取得したい場合も最初にまとめて申請しなければいけません。

1回目の産後パパ育休を取った後に「やっぱり2回目も取得したい」ということはできないのでご注意ください。

※通常の育休は、分割する場合も取得の都度1ヶ月前までに申請すればOKです。

産後パパ育休の損しない取得方法

パパは産後のママと違い、休みを分割取得されるケースが目立ちます。

しかし、たった1日取得する日がズレただけで、10万円以上損してしまう可能性があるため、産後パパ育休を取得する際は以下のポイントをおさえておきましょう。

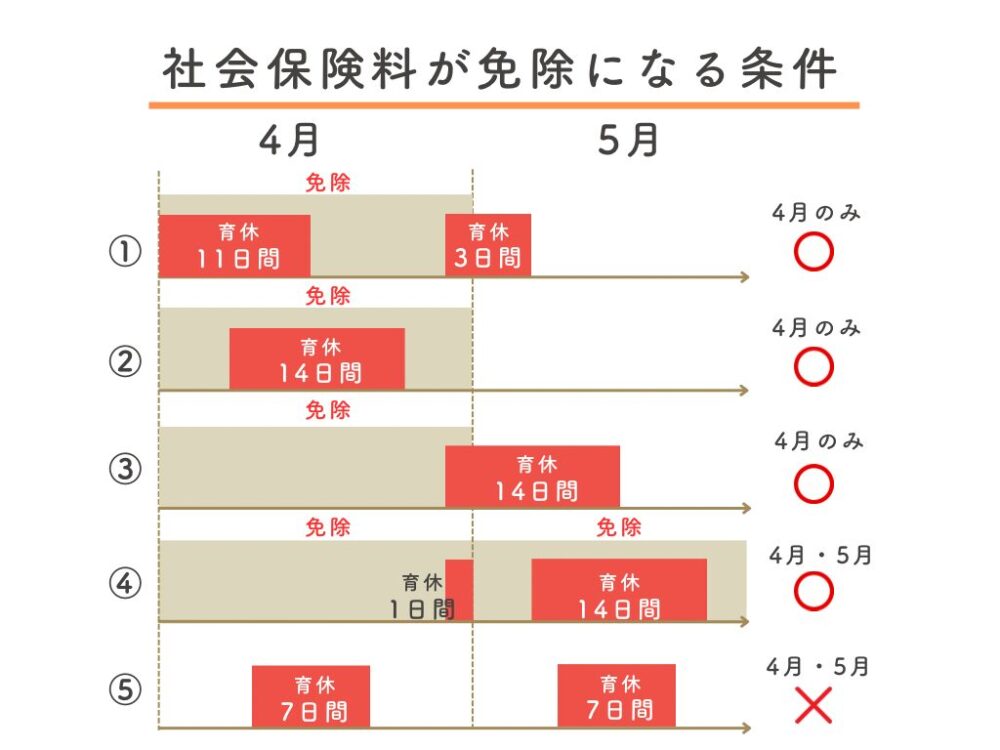

- 月末に1日でも育休を取得すること

- 同月内で14日以上の育休を取得すること

上記の要件どちらかを満たせば、育休期間中(産後パパ育休も含む)における各月の給与・賞与の支給にかかる社会保険料が全額免除になります。

1.月末に育休を取る

育休は1日だけの取得もできます。

下図のパターン④の4月のように、月末に1日だけでも育休を取れば、その月の社会保険料は全額免除になります。

2.月に14日以上の育休を取る

②のように月を跨がず14日以上の育休を取れば、社会保険料は発生しません。

例えば、30歳で月収35万円の人の社会保険料は約51,000円。(※社会保険料はあくまでも概算です)

上図のパターン④と⑤では手取りが10万円以上違ってきます。

上図のパターン⑤のように、4月に7日間、5月に7日間で合計14日間の育休を取得した場合はどちらも月末を含んでいないため、2ヶ月分まるまる社会保険料がかかってしまうのでご注意ください。

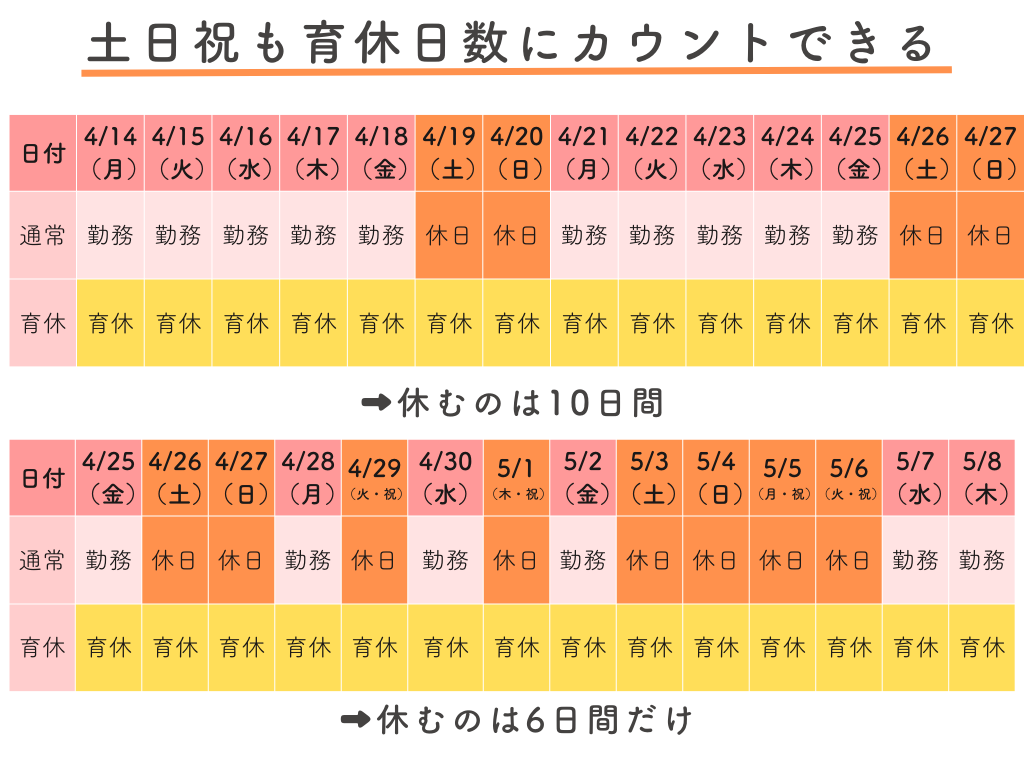

3.長期間休めない場合は土日祝を含めて育休を取る

育休取得日数には土日祝も含まれます。

長く休めない方は、GWや年末年始などの長期休暇を挟んで取得することで、なるべく会社に穴をあけずに〝手取りの10割“になる条件を満たすこともできます。

図の下のパターンであれば4月の月末も含むため、4月分の社会保険料が免除になります。

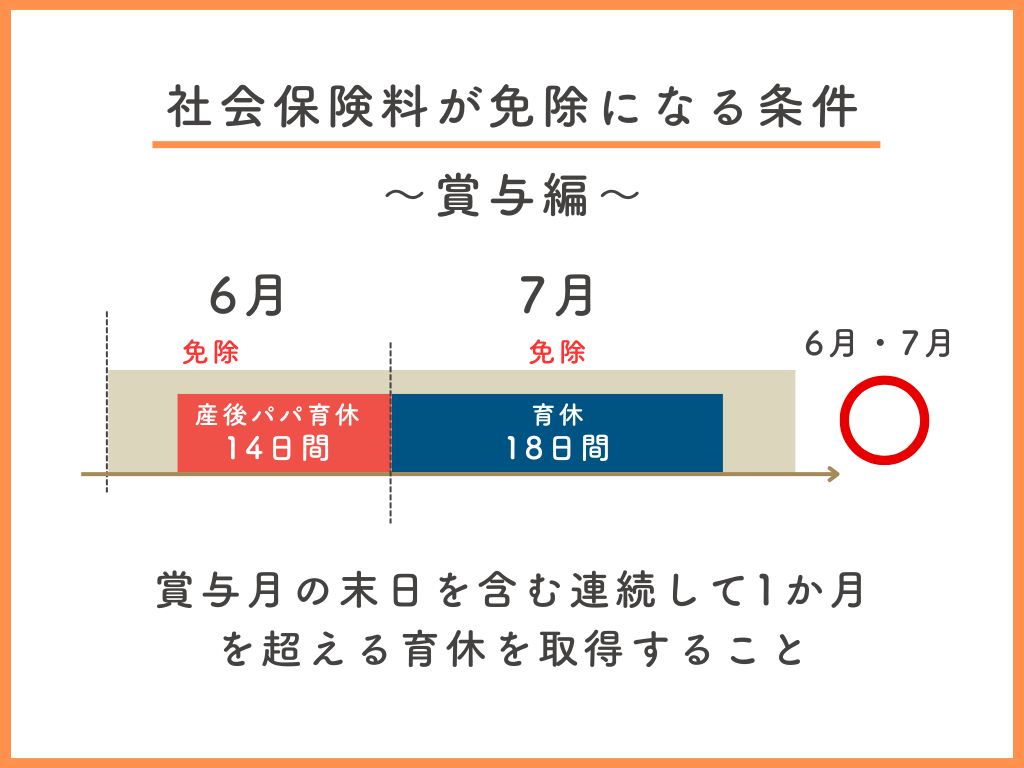

4.賞与月は月末を含む1ヶ月超の育休を取る

賞与月は大チャンス!

賞与月の末日を含め、1ヶ月を超える育休を取れば、ボーナスに対する社会保険料も免除になります。

産後パパ育休は最大28日間なので、足りない日数分は通常の育休をつなげると都合がつきます。

例えば5月1日に誕生、6月が賞与月で7/20~8/21まで産後パパ育休と育休を取った場合は以下のようになります。

- 6月の給与→社会保険料免除

- 7月の給与→社会保険料免除

- 6月のボーナス→社会保険料免除

月収35万円なら社会保険料が5万円以上、賞与が50万円なら社会保険料は7万円以上がかかりますので、すべて免除になるなら効果は17万円以上になります。

上手に活用できると大きく手取りを増やすことができるでしょう。

産後パパ育休を28日取った場合のシミュレーション

手取りの10割が受給できる期間は最大28日間と限られていますが、これまでと実際どれくらいの差が出るのかシミュレーションしてみました。

〈パパの月収は35万と仮定〉

- 出生後休業支援給付金上乗せ「なし」の場合

- 35万円×67%×28日/30日=21.8万円

- 出生後休業支援給付金上乗せ「あり」の場合

- 35万円×80%×28日/30日=26.1万円

その差は4.3万円です。

〈ママの月収は25万円と仮定〉

- 出生後休業支援給付金上乗せ「なし」の場合

- 25万円×67%×28日/30日=15.6万円

- 出生後休業支援給付金上乗せ「あり」の場合

- 25万円×80%×28日/30日=18.6万円

その差は3万円です。

夫婦で合計すると差は7.3万円。

これに加えてパパの育休の取り方を工夫すると、さらに手取りを増やすことができるでしょう。

まとめ

育休中の手取りを最大化するためのポイントは以下です。

- 休業前賃金の手取りの10割を受け取るにはパパママともに14日以上の育休取得すること

- 給付率が手取りの10割になるのは最大28日間

- 産後パパ育休の取得日を工夫する

- 産後パパ育休取得日の工夫の仕方

- ✓月末に育休を取る

✓月に14日以上の育休を取る

✓長期間休めない場合は土日を含めて育休を取る

✓ボーナス月は月末を含めて1ヶ月超の育休を取る

ややこしい制度ですが、詳しく知れば知るほど様々な工夫ができます。

さらに手取りをアップさせる工夫はこちらの記事をご覧ください。

妊娠が分かったら、早めに夫婦で育休の取り方を話し合い、会社には育休を取る意思があることを早めに伝えておきましょう。

手取りを最大化させることも大事ですが、もっと大事なのは赤ちゃん時代の育児を夫婦で共有すること。

1日1日成長していく姿をじっくり見られるのは何よりも貴重な時間です。

制度はあくまでもツールのひとつ。家族の絆を深めるためにご利用ください。

最後に、これから家族が増える方に心からおすすめな時短アイテムをご紹介します。

育休中、休みとは言え想像以上に時間がありません。毎日洗濯物を干す時間から解放されて、放っておけばふわふわのタオルが出来上がりテンションが上がります。

お金は増やすことができますが、時間は増やせません。お金の余裕が生まれた分を時短グッズに課金してみてはいかがでしょうか。

子どもが保育園に行き始めてからも大活躍するので、今から買って損はありません。

公式サイトと値段は一緒

ポイント還元率の高い時がねらい目

やっぱり安心

また妊娠出産は、住まいをどうしようか考え始めるタイミングでもありますよね。

夫婦でゆっくり話し合える今、マイホーム計画を立てるのもおすすめです。

わが家は3人目の育休復帰後にやっと自宅の購入を決めましたが、育児と仕事をしながらは本当に大変でした。

今の時間を大切にするために、早めに話を聞きに行ってみてはいかがでしょうか。

無料相談なのにとっても親切

産休・育休制度は本当にややこしいですが、しっかり理解していると色々な工夫ができます。

「私の場合はどうなんだろう?」と疑問に思うことがあれば、Instagramからお気軽にご相談ください。